動物實驗模型構建——切口疼痛模型

瀏覽:99

發表時間:2025-07-30

大小鼠切口疼痛模型是研究術后急性及慢性疼痛機制、評估鎮痛藥物效果的重要工具。以下是基于現有研究的詳細總結:

01

常見切口疼痛模型類型

1.足底切口模型

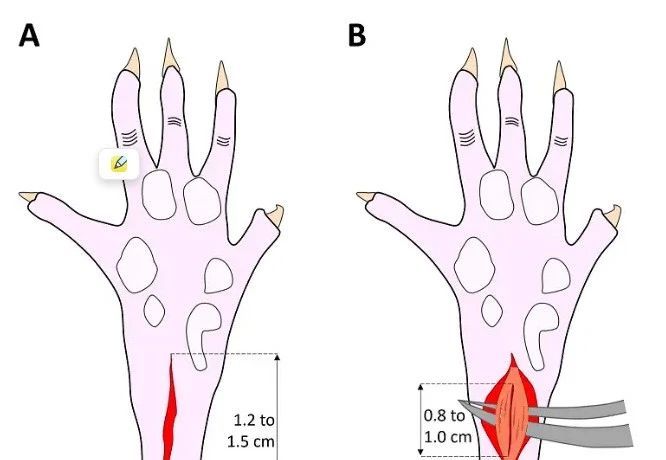

· 模型特點:通過在大鼠或小鼠后肢足底制造標準化切口(通常長度1cm),模擬手術切口疼痛,引發機械痛超敏和自發痛行為。

· 應用:主要用于研究急性術后疼痛及慢性術后疼痛(CPSP)的轉化機制,如神經損傷和炎癥反應。

2.皮膚/肌肉切口牽拉模型(SMIR)

· 模型特點:切開皮膚及肌肉后牽拉深層組織(如跖肌),模擬手術牽拉損傷,導致機械痛閾值持續降低(術后1-10天)。

· 應用:適用于評估術后慢性疼痛的長期影響及鎮痛藥物(如可樂定、右美托咪定)的劑量依賴性療效。

3.剖腹手術模型

· 模型特點:通過腹部切口引發術后內臟疼痛及行為改變(如體重減輕、蔗糖偏好降低),但疼痛持續時間較短(24小時消失)。

02

模型構建方法

1. 足底切口模型(大鼠)

手術步驟:

① 麻醉:戊巴比妥鈉或異氟烷。

② 切口:足底外側緣作1cm縱行切口,切開皮膚、筋膜及肌肉,鈍性分離避免血管損傷,不縫合切口。

(圖片來自于網絡,侵權即刪)

行為學評估:

① 機械痛閾值:使用Von Frey纖維絲刺激足底,記錄縮足反應閾值(術后1、3、7天檢測)。

② 熱痛閾值:熱板實驗(52-55℃)測量縮爪潛伏期。

2. 皮膚/肌肉切口牽拉模型(小鼠)

手術步驟:

① 麻醉:異氟烷或戊巴比妥鈉。

② 切口:皮膚及肌肉切開后牽拉深層組織(如跖肌),縫合皮膚。

行為學評估:

① 機械痛閾值:Von Frey測試顯示術后1天痛閾顯著降低,持續至10天后逐漸恢復。

② 條件性位置偏愛(CPP):評估藥物(如右美托咪定)對自發痛的改善效果。

03

模型特點與注意事項

1.優勢:

· 可重復性強,能穩定模擬臨床術后疼痛特征。

· 結合行為學與生化指標(如IL-1β、TNF-α),揭示炎癥與神經損傷機制。

2.局限性:

· 切口長度、麻醉時間等操作細節可能影響結果穩定性。

· 熱痛閾值在部分模型中無顯著變化,需結合多指標評估。

文獻案例

【文章題目】

預先鞘內給予新斯的明對切口疼痛大鼠的影響

【文獻摘要】

目的:探討預先鞘內給予新斯的明對切口疼痛大鼠行為學的影響。

方法:①采用序貫法測定預先鞘內給予新斯的明對切口疼痛大鼠鎮痛作用的 ED50 值;② 預先鞘內給予新斯的明對切口疼痛大鼠痛行為學的影響;③運用免疫組化技術觀察新斯的明對脊髓背角 c-fos 基因表達的影響。

結果:①預先鞘內給予新斯的明對切口疼痛大鼠鎮痛作用的 ED50 值為 8. 36 μg,95% 可信區間為 6. 68 ~ 10. 70μg;②手術組大鼠累積疼痛評分明顯高于 F 組,預先 IT 新斯的明可明顯降低術后疼痛引起的累積疼痛評分;③與 S 組相比,新斯的明 ED50 量明顯抑制 c-fos 蛋白的表達,作用主要產生在Ⅰ ~ Ⅱ層、Ⅴ ~ Ⅵ層,以Ⅰ ~ Ⅱ層分布最多。

結論:①預先新斯的明 5 ~ 15μg 鞘內應用可產生劑量依賴性的抗傷害作用;②預先鞘內注射新斯的明的抗傷害作用與抑制 c-fos 蛋白的表達有關。

主營項目

1. 動物實驗

動物飼養、疾病造模、行為學檢測、心功能、無創血壓、血常規、全自動生化檢測等

2. 細胞實驗

CCK8/MTT、原代細胞分離、流式細胞實驗、細胞劃痕、侵襲、遷移、EDU染色、轉染、穩定株

3. 分子生物學

PCR檢測、熒光定量PCR、絕對定量PCR、端粒酶長度、pull down、雙熒光素酶、SSR、SNP檢測等

4. 蛋白實驗

WB、Co-IP、酵母雙雜

5. 病理實驗

HE染色、免疫組學、電鏡

6. 生理生化實驗

肝腎功能、抗氧化、免疫反應等生理免疫指標;動植物營養指標、微量元素、重金屬、酶活等。

7. 多組學實驗

基因組、轉錄調控、蛋白組、代謝組、微生物多樣性、宏基因組、生信分析

8. 整體課題實驗

方案設計、整體實驗交付、標書寫作、論文潤色、協助投稿

聯系我們

康旭禾生物提供包括動物實驗、細胞實驗、分子實驗、病理實驗、流式檢測實驗及論文翻譯、潤色、投稿輔助等相關的各項服務。

聯系方式:15579126092

公司官網:http://consurebio.com/

公司地址:江西省南昌市南昌縣小藍VR產業基地D座2樓

長按圖片保存/分享

長按圖片保存/分享

99

在線咨詢

在線咨詢